Außerschulische Lernorte

Ergebnisse

Außerschulische Lernorte

Ergebnisse des 3. Workshops „Naturschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung – Teil 3: Ziele, Strategien und Perspektiven für außerschulische Lernorte“

16.06. bis 18.06.2008 im OTTER-ZENTRUM, Hankensbüttel.

1. Einleitung

Vor dem Hintergrund der Entwicklung zu einer Wissensgesellschaft und der Globalisierung des täglichen Lebens werden neue Anforderungen an die einzelnen Menschen und die gesellschaftlichen Institutionen, insbesondere im Bildungsbereich, gestellt. Um das Ziel einer zukunftsfähigen weltweiten Entwicklung zu erreichen, wie es auf dem Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung von Rio de Janeiro (1992) und der Nachfolgekonferenz 2002 in Johannesburg von über 180 Staaten vereinbart wurde, sind beispiellose Anstrengungen notwendig. In diesen Konferenzen wurde dem formalen Bildungsbereich wie auch dem informellen Bildungssektor die Schlüsselrolle für die Schaffung eines Bewusstseins für Werte, Einstellungen, Fähigkeiten und Handlungsweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, zugewiesen.

Neben der von der UN-Vollversammlung 2002 ausgerufenen Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) 2005-2014 und der deutschen Initiative „Nachhaltigkeit lernen“ wirken auf den Bildungsbereich weitere Impulse, wie beispielsweise die im „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ (Convention on Biological Diversity, CBD) enthaltene globale Bildungsinitiative CBD-CEPA (Communication, Education and Public Awareness) und die im November 2007 vom Bundeskabinett verabschiedete „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“. Darin werden der Erhalt und Schutz der biologischen Vielfalt, die Nutzung und die gerechte Verteilung der sich aus der Nutzung ergebenden Vorteile und Lasten thematisiert. Eine große Herausforderung besteht zukünftig darin, diese unterschiedlichen Bildungsinitiativen im Sinne einer effektiven Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zu vernetzen und thematisch zu bündeln. Außerschulische Lernorte verfügen über sehr gute Ausgangsbedingungen, um diese Herausforderung erfolgreich zu gestalten, jedoch sollten ihre Bedeutung für das Bildungssystem eindeutig definiert, ihre Qualitäten weiter auf die Anforderungen der BNE abgestimmt, die Fortbildung der Lehrenden intensiviert und die Kooperationsmöglichkeiten mit Schulen weiter verbessert werden.

2. Fragestellung

Der dritte Workshop der Veranstaltungsreihe, der vom 16. – 18. Juni 2008 im OTTER-ZENTRUM, Hankensbüttel stattfand, bearbeitete den Schwerpunkt „Außerschulische Lernorte“. Er hatte zum Ziel, die Umsetzung der BNE und den Erwerb von „Gestaltungskompetenz“ – als zentralem Lernziel der BNE – am Beispiel von präsentierten Projekten zu analysieren und zu diskutieren. Der Workshop sollte eine Plattform für den Informationsaustausch, für die Ideenproduktion im Hinblick auf neue integrative Projekte und für die Weiterentwicklung der Bildungskonzepte im Rahmen eines gemeinsam gestalteten, konstruktiven Diskurses bieten und damit die Fachleute aus unterschiedlichen Bildungsbereichen und Bildungsinstitutionen, aus Wissenschaft und Praxis, miteinander vernetzen.

3. Ergebnisse

Die Kommunikation unter den beteiligten Akteuren der Bildungstheorie und der Bildungspraxis, den Menschen mit Visionen und den „Bodenständigen“ stellte den Beginn eines Diskussionsprozesses dar. Rund 35 Fachleute aus Großschutzgebieten, Naturschutzverwaltungen, Natur- und Umweltzentren, Natur- und Umweltverbänden, Hochschulen und Naturschutzakademien sowie selbständige Umweltbildnerinnen und Umweltbildner kamen nach Hankensbüttel, um sich mit Vorträgen zu beteiligen und um in Ideen-Werkstätten sowie einem World-Café Maßnahmen und Projekte zu diskutieren und weiter zu entwickeln. Die Atmosphäre war von großer Offenheit und Kollegialität geprägt, so dass vielfältige Diskussionen mit dokumentierten Ergebnissen entstanden sind, die hier präsentiert werden.

Die Qualitäten außerschulischer Lernorte resultieren idealerweise aus den Eigenschaften und Kompetenzen, die im formalen Bildungssystem immer weiter zurückgedrängt werden oder dort nie zur traditionellen Ausstattung gehörten, wie beispielsweise:

- Bewusstes, selbstgesteuertes Erleben und Erfahren von Gegenständen, Phänomenen und Prozessen

- Förderung der Kreativität, Eigenaktivität, Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit

- Kombination von rationalen, emotionalen, sinnlichen und auf Handlungen ausgerichteten Lernprozessen

- Lernen aus eigener Anschauung, Erfahrung und in Zusammenhängen

- Kooperatives Lernen in unterschiedlichen sozialen Konstellationen

- Fächerübergreifendes Lernen an Beispielen (möglichst Originalbegegnungen) und in Situationen aus der sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen Umwelt der Lernenden

- Einsatz unterschiedlicher Methoden für den Wissens- und Kompetenzerwerb als didaktisches Konzept

Außerschulische Lernorte gehören in der Regel zum informellen Lernbereich, der sich außerhalb der formalen Bildungssysteme (Schule, Hochschule, Volkshochschule mit anerkannten Abschlüssen) befindet. Dieses Lernen in informellen, alltäglichen Zusammenhängen (z. B. beim Sport, am Arbeitsplatz, in Bürgerinitiativen, in Massenmedien, im Urlaub) ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche und sinnvolle Teilhabe und Teilnahme am Leben in einer immer komplexer werdenden Welt. Denn nach Schätzungen von Fachleuten findet rund 70 % des menschlichen Lernens außerhalb des formalen Bildungssystems statt.

Ästhetische, emotionale, soziale und fächerübergreifende Lernprozesse stehen in den außerschulischen Lernorten im Vordergrund. Damit stellen außerschulische Lernorte eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zu den eher wissensorientierten schulischen Lernorten dar. Dies ist jedoch keine neue Erkenntnis. Schon Rousseau (1712-1778) sah eine wesentliche Aufgabe der Lehrpersonen darin, die Auseinandersetzung des Kindes mit der Umwelt zu fördern und Gelegenheiten für die selbsttätige Erforschung zu schaffen. Durch den Einsatz der kindlichen Sinne sollen Erfahrungen gemacht, Thesen gebildet und Erklärungen für Phänomene gefunden werden. Dabei ist es wichtig, die Neugier und Lernmotivation nicht durch lange Erklärungen zu ersticken, sondern durch aktives Zuhören zu stärken. Und auch in der Natur- und Umweltbildung wurde in den 1920er Jahren bereits das „Heraus aus der Schulstube“ propagiert.

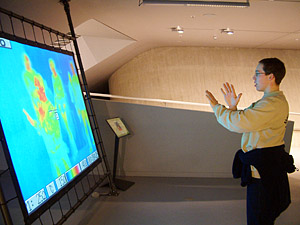

Außerschulische Lernorte können Bauernhöfe, Museen, Sternenwarten, Umweltzentren, Science Center, Freizeitparks oder Großschutzgebiete, aber auch einfach Lebensräume wie ein Bachufer oder ein Wald sein. Sie werden einerseits aufgesucht, um unterrichtliche Aktivitäten zu ergänzen (z. B. historische Orte, Theater, Kunsthallen). Andererseits bilden sie zunehmend auch Ziele der Freizeitgestaltung (z. B. Zoos, Safariparks, Science Center), wenn die Informationen erlebnis- und unterhaltungsorientiert angeboten werden.

Den Institutionen des informellen Bildungssektors kommt eine besondere Bedeutung für die Umsetzung der Natur- und Umweltbildung sowie der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu, da sie aufgrund ihrer im Vergleich zum formalen Bildungsbereich höheren Flexibilität viel schneller auf die komplexen Anforderungen neuer Bildungskonzepte, wie der BNE, reagieren können. Im Hinblick auf die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung ist einerseits zu fragen, wie sich im Rahmen der schulischen Ausbildung einzelne Lernorte und Lernmethoden miteinander kombinieren lassen, um möglichst effektiv die Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln und den Erwerb einer Gestaltungskompetenz für Denken und Handeln im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu fördern. Andererseits müssen auch große Anstrengungen unternommen werden, um den Erwerb von Gestaltungskompetenz im informellen Bildungsbereich (Arbeitsplatz, Freizeit, Familie etc.) zu stärken und die unterschiedlichen Zielgruppen innerhalb der Bevölkerung durch attraktive Angebote anzusprechen.

Folgende Aspekte konnten als zentrale Themen der Diskussionen auf dem Workshop identifiziert werden:

- Viele außerschulische Lernorte werden zurzeit neu gebaut oder bestehende Einrichtungen ausgebaut. Oft stehen dabei der Erlebniswert und damit eine schwerpunktmäßige Ausrichtung auf ökonomische Effekte im Vordergrund. Während Schulklassen in Zoos häufig die Zooschule besuchen, werden die typischen Freizeitbesucherinnen und -besucher nicht mit bestimmten Lernzielen „belästigt“. Eine wichtige Zielgruppe für den Erwerb von Gestaltungskompetenz scheint damit verloren zu gehen. Bildungsaspekte drohen in den Hintergrund zu geraten bzw. gar nicht mehr thematisiert zu werden. Anlass zur Kritik gibt die häufig anzutreffende unzureichende strategische Ausrichtung in Richtung BNE, die fehlende Finanzierung von Bildungsarrangements, ein lückenhaftes Teamverständnis bei der Umsetzung, unzureichende Qualifizierungsangebote für die Mitarbeitenden und mangelhafte Planungen der Bildungsangebote. Die alleinige Bedienung des Bedürfnisses nach Events und Abenteuer darf nicht für die Ausgestaltung informeller Lernorte handlungsleitend werden. Insbesondere dann nicht, wenn sie aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.

- Bei der Planung der Bildungsinstallationen ist vor Beginn der konkreten Planung zu fragen: Welche Vorerfahrungen/Lernerfahrungen bringt die Zielgruppe zum dargestellten Phänomen mit? Die Lebensweltkonstruktion der Lernenden sollte stärker in die Planung und Forschung einbezogen werden. Dies kann z. B. durch Interviews geschehen, die aufzeigen, was die Gäste bewegt oder welche Einstellungen sie zu einem bestimmten Themenkomplex mitbringen.

- Manchmal ergibt sich die absurde Situation, dass für ein Lernarrangement zuerst das Gebäude oder eine bauliche Installation, dann die Vermittlungsmethode und zum Schluss die zu vermittelnden Inhalte und Kernbotschaften geplant werden. Dies bedeutet, dass „das Pferd von hinten aufgezäumt“ wird. Die negativen Auswirkungen auf den pädagogischen Erfolg werden jedoch häufig nicht erkannt, weil nach der Erstellung der Lerninstallation zu wenig evaluiert und zu wenig nach dem Verstehen der inhaltlichen Zusammenhänge und Kernbotschaften gefragt wird.

- Naturschutz ist häufig in den Regionen „verwurzelt“ und sollte im Kontext der BNE in einen neuen, größeren Zusammenhang gestellt werden. Eine Analyse der lokalen Situation und ein Vergleich mit der globalen Ebene können helfen, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen. Wichtig ist es, einen Zusammenhang vom Lerngegenstand zur Lebenswelt der Lernenden herzustellen. Es muss deutlich werden, dass der Einkauf beim Lebensmitteldiscounter eine Entscheidung ist, die sich über die möglicherweise nicht nachhaltige Produktion des Produkts auf die Arten- und Lebensraumvielfalt auswirkt. Die zentrale Frage ist deshalb: Was hat unser täglicher Konsum mit der Arten- und Lebensraumvielfalt vor unserer Haustür aber auch in weit entfernten Regionen zu tun?

- BNE ist eine weltweite Leitlinie und es sollte für jedes Bildungsangebot geprüft werden, ob Elemente für die praktische Pädagogik verwertbar sind, bzw. welche Lernarrangements zum Erwerb von Gestaltungskompetenz beitragen.

- Für die Öffentlichkeitsarbeit ist es nicht immer sinnvoll, den sperrigen Begriff der BNE zu benutzen. Besser ist es die Lernziele und neuen Methoden der BNE zu nutzen, ohne den Begriff für die Werbung einzusetzen.

- Im Rahmen des BLK-Projekts „Transfer 21“ wurden bundesweit 76 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für BNE ausgebildet. Davon kamen 40 von außerschulischen Partnern. Die Integration dieser Ausbildung in die Lehrkräfteausbildung ist schwierig bis unmöglich. Wichtig für Kooperationen von Schulen mit außerschulischen Einrichtungen ist, dass diese die Lerninhalte des Vormittags unterstützen. Hierfür ist eine intensive Vorbereitung, Kommunikation und Abstimmung notwendig (Ganztagsschule).

- Für die erfolgreiche Umsetzung der BNE können neue Kooperationen mit Partnern aus anderen gesellschaftlichen Bereichen sehr hilfreich sein (heimische Gastronomie, Gewerbe, Handwerk, Einzelhandel). Aber auch die Aus- und Fortbildungsbemühungen für bestehende Zielgruppen, wie beispielsweise Teilnehmerinnen am freiwilligen ökologischen und sozialen Jahr, Zivildienstleistende, Natur- und Kulturführerinnen und –führer, Praktikantinnen und Praktikanten sollten Elemente der BNE enthalten und den Erwerb von Gestaltungskompetenz fördern.

- Außerschulische Lernorte können dazu beitragen, die Wissenserosion in den Bereichen Natur, biologische Vielfalt, Landwirtschaft/Lebensmittel, Gesundheit aufzuhalten. Dabei sollten Originalbegegnungen mit Naturphänomenen den Ausgangspunkt bilden und durch einen Zusammenhang mit der Lebenswirklichkeit der Lernenden ein Bewusstsein für natürliche Vorgänge geschaffen werden (Beispiel regionaler Konsum und Landschaftsbild, lebensraumtypische Artenvielfalt). Der Blick in den Kühlschrank wird oft genug ausreichen, um globale Aspekte des Konsums zu thematisieren. Hierfür sind Netzwerke, Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, angepasste Lernmaterialien und Politikberatung wichtige unterstützende Elemente.

- Die 28 Regionalen Umweltbildungszentren in Niedersachsen (RUZ) sollen in ihren Lernzielkatalog stärker als bisher die Ansprüche der BNE aufnehmen. Nach Auslaufen des BLK-Programms „Transfer 21“ werden sie zu regionalen Transfer 21-Stützpunkten „ausgebaut“. Für die RUZ sind häufig in der Bearbeitung von Drittmittelprojekten deren Qualitätskriterien wichtig. Zukünftig sollen sie sich zusätzlich an den BNE-Qualitätskriterien orientieren. Da auch innerhalb der Schullandschaft durch die Schulinspektion eine Qualitätsdiskussion angestoßen wurde, können die RUZ dazu beitragen, dass BNE zu einem Qualitätskriterium in den Schulen wird.

- In den Bundesländern Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen wurden bereits Markenentwicklungs-, Zertifizierungs- und Qualitätsentwicklungsprozesse mit dem Ziel der Förderung von BNE-Inhalten umgesetzt und abgeschlossen. Solche Prozesse können helfen, Qualitätsstandards und inhaltlich-methodische Standards festzulegen, um sie anschließend für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen zu können. Eine differenzierte Vorgehensweise ist anzustreben. Dabei ist auf „kleinere“ außerschulische Bildungspartner Rücksicht zu nehmen, damit aus den gut gemeinten Entwicklungen nicht Marktbereinigungseffekte entstehen. Die Schaffung von transparenten Vorgängen und Strukturen ist dabei ein Erfolgsfaktor.

Informationen und Ergebnisse zum Workshop als pdf-Dateien

Otter melden!

OTTER SPOTTER

Ja, ich spende!

Weitere Infos

Mitarbeiter gesucht!

Mitglied werden!

Jetzt anmelden!

Onlineshop